木曽三川、治水の歴史 明治編 愛知県愛西市

皆さん、お疲れ様です。

アヒルノヒカリでございます。

歴史ドキュメンタリー「その時アヒルが動いた」、前回は江戸時代に行われた木曽三川治水工事「宝暦治水工事」を追いかけました。

薩摩藩士の血と汗と涙で成されたこの工事は一定の成果を上げつつも、残念ながら水害を完全に無くす事は出来ませんでした。

また堤の建設により土砂が蓄積し、上流の洪水が発生したり輪中内の悪水排水が困難になるなどの新たな問題が発生する事となりました。

今回はこの木曽三川の水害の更なる解決を目指して明治時代に行われた治水工事を追いかけます。

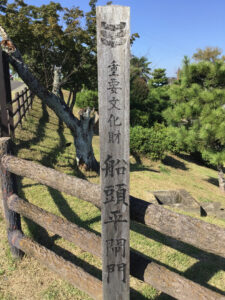

船頭平河川公園

前回ご紹介したのは長良川と揖斐川の間に位置する木曽三川公園でした。

そこから長良川を越えて愛知県へ・・・・木曽川と長良川の間に位置する船頭平河川公園を目指します。

河川が県境になっていますのでなかなか複雑です。

前回歩いた千本松原の先は三重県になっていますね。

道幅が狭く走りにくい堤防上の道路を通って辿り着いた先に船頭平河川公園があります。

公園入り口には木曽川文庫、木曽川に関する図書や研究論文が収められているとの事です。

今回追い掛ける治水工事は「宝暦治水工事」と区別する為「明治治水」「明治改修」「木曽川下流改修」と呼ばれています。

幕末の嘉永5年(1852年)頃から深刻な水害が多発、しかし江戸幕府の権威失墜によりほぼ放置されたまま明治時代を迎えました。

その後明治政府に抜本的な治水対策を幾度も要請、明治4年(1871年)には時の尾張藩大参事の丹羽賢という人物が「外国人を使っての工事」を要望しました。

尾張藩大参事ということは、まだ廃藩置県前の出来事ですね。

そして・・・・そう、今回追い掛ける「明治治水」は外国人によって成された治水工事なのです。

この工事を行なったのはオランダ人のヨハネス・デ・レーケという方です。

オランダというのが熱いですね!

オランダは治水の先進国、古くから干拓を進め農地を広げてきました。

お馴染みの風車は干拓地の排水の為に作られたものです。

巧みな治水技術を駆使した稜堡式要塞も多く残っています。

アムステルダムそのものを治水技術で巨大要塞化するという壮大な計画まであったそうですよ。

日本に招集されたヨハネス・デ・レーケさんは近代日本の河川改修や砂防工事の基礎を築いた事から「治水の恩人」「近代砂防の祖」と呼ばれているそうです。

今でも農林水産省のウェブサイトに土木史の偉人の一人として紹介されています。

ヨハネスさんの派遣が決定したのは明治10年(1877年)、半月かけて最初の調査を実施し作成した「木曽川下流概説書」によると水害の原因は周囲や上流の山地からの流出土砂の堆積なのだそうです。

ヨハネスさんは「治水は治山にあり」という理念を残しています。

治水の「ち」の字も解らないワタクシの勝手な思い込みかも知れませんがオランダと日本は違う・・・・オランダには高い山々も流れが急な河川もあまり無いイメージです。

日本に来て日本を調査する中で生まれた、日本で仕事をする為の理念だったのでは無いでしょうか?

ヨハネスさんの当初の計画では木曽川を分離すれば長良川と揖斐川の水位が低下し環境改善されるとし、木曽川のみを分離するという方針だったそうです。

しかし、調査中に片野萬右衛門という老人の進言により三川分離は必要と考えを改めたそうです。

日清・日露戦争前のまだ明治に入って間もない頃の日本・・・・欧米列強に不平等条約を結ばされ劣等国とみなされていた頃の話です。

確かにヨハネスさんは日本政府に雇われていたのですが・・・・欧米による帝国主義、植民地主義、そして人種差別が当たり前だった頃の話です。

ただ単に自国の技術を当てはめるだけの様な仕事をするのではなく日本をしっかりと調査し、日本に適した理念を作り、それを元に仕事をしたヨハネスさん。

日本人の進言に耳を傾け、自分の計画を惜しげもなく変更したヨハネスさん。

技師として有能なのは勿論、広く開けた心と高いプロ意識を持った人格者だったのだろうと思います。

より困難な三川分離に踏み切り、10年にわたる心血を注いで「明治治水」を完成させたヨハネスさん。

この木曽三川の治水工事以外にも全国各地の分流工事、港湾設計、森林保護や砂防工事を計画したそうです。

そうして都合30年以上日本に滞在し多くの治水工事を計画、更に日本中の現場にも広く足を伸ばし技術指導や助言を行なったそうですよ。

その業績が高く評価され、1891年に現代の内務省事務次官に近い内務省勅任官技術顧問という扱いになりました。

「勅」の一文字でわかりますが、これは「天皇陛下から任命を受けた内務大臣の技術顧問・相談役」という立場だったそうです。

在日中の報告書の数は57編に上がり二度の受勲、更に帰国の際は勲二等瑞宝章を授与されました。

退職金は現在の価格で4億円、内務省高級官僚達からも特別な労いと感謝をされたそうです。

明治政府に登用された外国人を「お雇い外国人」と言います。

令和に生きるワタクシとしては・・・・少なくともヨハネスさんを知った後で聞くとなんだか冷たい印象を受ける言葉です。

「お雇い外国人」がどの位いてどの様な人物がどの様な活躍をし、そしてどの様な待遇を受けたのか、その全ては分かりません。

ですがヨハネスさんには「お雇い外国人」という言葉は相応しくない・・・・本当に親身になって日本の為に仕事をしてくれた、そして差別とも無縁な素晴らしい人物だったのだと思います。

会ってみたかったですね。

ヨハネスさんの像の足元にはタイムカプセルがあります。

「21世紀へのメッセージ このカプセルは2087年にひかれます 1987年10月埋設」とあります。

どんなメッセージが埋まっているのでしょうか。

1988年にヨハネスさんのお孫さんが来日し、ここ木曽川を視察したそうですよ。

記録を見つける事は出来ませんでしたが、きっとこの公園にもいらっしゃった事でしょう。

船頭平閘門

100年以上経った今でもヨハネスさんが設計、建設した建造物が日本各所に現存しているそうです。

本日はここ、木曽三川で見られるものを見ていきましょう。

木曽川文庫の裏にある明治35年(1902年)から平成5年まで船頭平閘門で実際使われていたゲートです。

駐車中の車が邪魔だなぁ、などと思いましたが大きさをご紹介するには丁度良かったかもですね。(笑)

ヨハネスさんが離日したのが1903年ですから彼が設計したものではないでしょうが、それでも彼がまだ日本に滞在していた頃ものです。

なんだか感慨深いですね。

重要文化財船頭平閘門。

この船頭平閘門とは、木曽川と長良川の間を船で行き来するする為の水路です。

木曽川と長良川には高低差がありそれを越える為の・・・・パナマ運河やスエズ運河の様な仕組みのものです。

因みに木曽川の方が低いとの事ですよ。

河川を分離する堤の施設ですから、運河とは呼べないのではないのではないでしょうか?

通過する船はこの鐘を鳴らして知らせます。

勿論現役ですよ!

「徐行に協力」道路で見かけるヤツですが、勿論ここでは船に対してのメッセージです。

船が通過するところを是非とも見てみたい・・・・じっと待ちましたが残念ながら見る事は出来ませんでした。(泣)

ケレップ水制

ケレップ水制とは日本の大河川の水制の一つだそうで、ヨハネスさんが日本に伝えた技術です。

ケレップとはオランダ語のKribで、「水制」「防波堤」という意味があります。

ですから日本語のケレップ水制とは実は同じ言葉の繰り返し、チゲ鍋みたいな感じですね。(笑)

Googleマップでケレップ水制と検索すると場所が出てきたので、早速向かいます。

が・・・・。

おいっ!!

堤防上の道路はまさかの立ち入り禁止・・・・Googleマップが示す場所へ行くにはこの一本道しかありません。

うーん。

反対側からなら見られる・・・・とか?

ハハハ、そんなマヌケな立ち入り禁止があろうはずがない!!

実はワタクシ、船頭平閘門よりもケレップ水制の方が見たかったのです・・・・ううぅ。(泣)

諦めきれず周りの河川敷をウロウロするアヒルノヒカリ・・・・すると?

アレは?あの鉄塔の下にあるアレは??

アレはぁぁぁぁっ!?

別の場所・・・・もっと見やすい場所にもソレはありました。

コレでしょう、きっとそうでしょう。

専門家ではありませんからはっきりコレだと言い切る事は出来ませんが、予習で見たnetの写真そのままです。

間違っていたらすみません、これが恐らくケレップ水制です。

ヨハネスさんが日本に伝えたものです。

この湿地の様な部分に鳥たちが沢山いました。

私が近付いたらみんな逃げていってしまいました。

見たかったのはここなんです!

このケレップ水制は、伝道者のヨハネスさんも予期しなかった副産物を産んでくれたのです。

ケレップ水制によって生まれたこの湿地の様な場所にはメダカ、小エビ、そしてタテホイガイの生息地になりました。

更にタテホイガイに卵を産み付けるイタセンパラという魚の生息地にもなっていたのです。

(Wikipediaより)

(Wikipediaより)

イタセンパラのオスの写真

(Wikipediaより)

(Wikipediaより)

イタセンパラのメス繁殖期の写真

環境省レッドリストの絶滅危惧種とされている日本固有種、この天然記念物にもなっている小さな川魚の生息地は現在なんと全国たったの3ヶ所のみ・・・・淀川水系、富山平野、そしてこの木曽三川がある濃尾平野のみなのです。

そんなイタセンパラですが、どうやらケレップ水制によって創り出されたこの環境下で少しずつ増えているそうなのです。

Wikipediaで拾った上の二つの写真も愛知県の野生個体となっています。

ヨハネスさんに二度「ありがとう」と言いたいです。

彼もきっと喜んでくれているでしょう。

「その時アヒルが動いた」本日のその時です

今回追いかけた「明治治水」ですが・・・・日本人の手で行う事は出来なかったのでしょうか?

「宝暦治水工事」とは違い国家が十分な予算と人員を付けて、10年という十分な時間をかければ如何でしょう?

オランダは江戸時代から国交があった訳ですから、オランダ語に明るい日本人もそれなりの数がいた事でしょう。

日本人技官や技師をオランダに留学させるという手もあったのではないでしょうか?

もしこの治水工事が明治初期に行われなかったら・・・・別の時代だったらプロジェクトXみたいなオールジャパンで挑んだのではないでしょうか?

明治維新は日本の歴史の中でも異質な時代だったと思います。

危機感を持ち国の総力を挙げて、国外に目を向け外国から積極的に・・・・そして謙虚に多くを学びました。

日本史上、この様な事は白村江で大敗し国を挙げて律令制を学んだ飛鳥時代位しか他に例を見つける事が出来ないと考えています。

この国は歴史的にも日本独自の〇〇というものが好きな風潮がある様に思えます。

中国という超巨大文化大国の隣に位置しながら多くの独自文化・・・・世界に誇れる、そして世界の人々を魅了する独自文化を育めた事はとても素晴らしい事です。

ですが・・・・利点があるなら欠点もあるのです。

高度経済成長を経て技術大国となった日本ですが、日本独自に執着しすぎた感があると思っています。

ワタクシがオーストラリアで過ごした時期、日本ではMDでしたが彼方はカセットテープでした。

iモードが登場しカラー画面やカメラが搭載された携帯電話が日本で使われていた時、彼方はノキアの白黒携帯電話でした。

スマートフォンの時代になり日本製の強みが発揮されるかと思いましたが、世界のスマホ市場は中国製と韓国製の独壇場になりました。

シャープが世界の亀山モデルと宣伝していた液晶TV・・・・別に世界でバカ売れしていたわけではありませんでした。

世界が驚いたソニーのウォークマンでしたが、iPodにポータブルプレイヤー市場を乗っ取られました。

トヨタが他国に工場を造った時、日本式経営に執着しすぎて大きな失敗を犯しました。

世界を席巻したその自動車産業ですが、世界主流の電気自動車分野では大きく遅れています。

最近日本の武器輸出についての話も聞きますが・・・・。

輸出する事により兵器の価格を抑え、そして日本の防衛産業を発展させるというものです。

日本製の兵器が売れる前提の話ですが・・・・売れますかねぇ?

話題のF3戦闘機ですが・・・・F2の後継機である以上対艦攻撃能力を持つことになると思われます。

F2はマルチロールの軽戦闘機でありながら、大型の対艦ミサイルを4発も携行できる世界に類を見ない日本独自の戦闘機です。

この世界的に見て過剰な性能の有する日本独自の戦闘機を、どこの国が欲しがるのでしょうか?

実戦経験云々を問題視する声もありますが・・・・。

最近ウクライナ支援のために自軍の戦闘車両の多くを提供したポーランドが韓国製の戦車や自走砲を購入するという話を聞きました。

実戦経験と売れる売れないは関係ないのです。

人口が増加傾向にあった一昔前の日本ならば大した問題ではありませんでした。

日本独自のものを日本人に売れば良かったからです。

ですが時代は少子高齢化、内需には期待できません。

資源に乏しい日本は他国から資源を買い、それを加工して売らなければならないのです。

大和朝廷や明治政府の先人たちの国外に目を向けた積極性や謙虚さ、ヨハネス・デ・レーケさんがこの国の為に行ってくれた積極的な調査、そして老人の進言を聞き入れてくれた謙虚さ・・・・。

今のこの国に必要な事は何なのか?

他国は何を欲しているのか?

世界での影響力を急速に失っている今の日本は、多いに見習うべきではないでしょうか?