木曽三川、治水の歴史 江戸編 岐阜県海津市

皆さん、お疲れ様です。

アヒルノヒカリでございます。

さて今日もワタクシ、アヒルノヒカリは木曽川に架かる橋の前にいます。

先日とは全く違う場所ですが・・・・。

どこから渡っても、やはり木曽川はデカいです!

そして立田大橋を渡って木曽川を越えると間髪入れずに次の川・・・・長良川です。

長良川を渡った先は岐阜県海津市です。

本日はここ、木曽三川に来ています。

向かって右から木曽川、長良川、揖斐川、一級河川がピタリと並んで流れています。

今回は木曽三川の治水工事の歴史を追いかけながら、色々と考察を楽しんでみようと思います。

歴史ドキュメンタリー「その時アヒルが動いた」の時間でございます。

酷いタイトルの割に関ヶ原以来全くやっていないという・・・・ホント、すみません。(笑)

国営木曽三川公園

実はワタクシこの公園に来るのは人生二度目・・・・一度目は確か小学校の遠足で訪れました。

残念ながらどんな場所だったのか、そしてここで何をしたのか殆ど覚えていません。(笑)

それでも訪れた事自体は覚えています。

理由はこのタワーの存在と・・・・この地域限定でしょうが学校の授業で治水工事の歴史を学んだ後の遠足だったからです。

見えますか、タワーの床の窪み・・・・。

あの窪み部分の床がガラス張りになっていて、その上に立って「うわぁぁぁっ!」と喜んでいた記憶が残っています。

・・・・それしか記憶に残っていません。(笑)

稲中卓球部?

当時これあったかなぁ・・・・。

タワー併設のカフェ・・・・これもあったかなぁ。

とにかくタワーのガラス床しか記憶にありません。

カフェ下のトンネルを抜けると大きくて綺麗な公園・・・・これも当時あったかなぁ。

さて、ここ木曽三川は昔からこの地域の稲作中心地でした。

水が豊富というのは勿論の事、それ以外にも川が運んでくる大量の砂や泥により土壌が稲作に適していたのです。

豊かな米どころ・・・・しかし同時に深刻な水害多発地域でもありました。

(Wikipediaより)

(Wikipediaより)

Wikipediaから拾ってきた江戸時代のこの地域の図です・・・・なんじゃこりゃっ!?

もう何だか言葉にならないカオス状態ですね。

これでは小さい中洲は洪水時に飲み込まれてしまう事でしょう。

そんな中洲に住む人々が水害から身を守る為につくられたのが輪中です。

輪中とは水害から集落や耕地を守る為に堤防で囲まれた地域や集落、又は水防共同体の事です。

あちらに当時の農家が再現されているので行ってみましょう。

家の敷地自体が石垣で底上げされていますね。

門の向こうにはまず納屋があります。

稲作用の農機具の他に蚕を買う道具や漁具が置かれていたそうです。

そしてこの隣の畳スペースでは若い夫婦や隠居した年寄り、又は使用人が寝起きしたいたとの事ですよ。

その奥に母屋。

まんが日本昔ばなしのヤツ!(笑)

土間って良いですよね。

さて、土間から見える奥のあの仏壇・・・・この地域ならではのギミックがあります。

この模型ですが・・・・解りにくい写真ですみません。

大切な仏壇を浸水から守る為、クレーンのように釣り上げられるようになっています。

洪水時には皆でロープを引っ張って仏壇を釣り上げ、屋根裏に格納する訳です。

あれが屋根裏に上がるための階段です。

浸水防止の為でしょうか、階段の先の天井が閉じられています。

古民家に詳しくないので解りませんが、仏壇格納ギミックがある分通常より屋根が高くなっているかもしれませんね。

次は庭を通って反対側へ・・・・。

風鈴の音が心地良いです。

庭の先には此方、水屋です。

これもこの地方独特の建物でしょう。

高さは母屋の屋根裏と同じ位です。

水屋は倉庫と居住スペースがあります。

さらに上に上がれる様です。

居住スペース・・・・家によっては倉庫代わりにも使っていた様です。

そして水瓶置き場・・・・。

反対側にトイレ・・・・そりゃ水もトイレも必要ですよね。

洪水時はここに避難して水が引くのを待つ訳ですからね。

井戸は石垣の敷地外にあります。

井戸から見上げる母屋・・・・かなり高い場所に立っているのが分かりますね。

ありがとうございました。

輪中、石垣、仏壇クレーン、そして水屋・・・・当時の人々が水害からその身や財産を守る為の努力を見てきました。

しかし、水害そのものを無くさなければ根本的な解決にはなりません。

その為の大治水工事が行われたのは江戸時代、「宝暦治水工事」又は「宝暦治水事件」と呼ばれています。

それまでも小規模な治水工事が行われていたそうですが、江戸時代の新田開発により遊水池が減少したため水害がより深刻化しました。

そうして宝暦四年(1754年)に幕府から薩摩藩に治水工事の命が下ります・・・・はい、鹿児島のあの薩摩藩です。

大事な事なので二度書きました。(笑)

この公園は水が豊富で歩いていてとても気持ちが良いです。

此方は子供用の水遊び場です、良いですねぇ。

今年はどこでもドアをよく見かけます。(笑)

網の目の様だったこの地域の三川を分離する事を目的とした宝暦治水工事ですが、非常に困難な工事となりました。

一年間の工期で赤痢が流行し157名が感染33名が死亡、工事中の事故に対する抗議の為51名が自害を図り2名が自死、人柱として殺された人もいるのだとか・・・・。

この工事は水害で貧困する地元農民救済も兼ねており、治水知識や技術の無い素人を雇った事で作業が難航したそうです。

工事計画も見試し工法となってしまい、途中で設計が変わる事もしばしばあったそうです。

更に工事中に水害が起こり、建造中の堤防が破壊されてしまった事もあったとの事です。

救済事業を兼ねて素人を割高で雇い、計画も度々変更、建造中の堤防も破損・・・・これらの要因で多額の工事費が必要になりました。

その工事費を工面するのは命を下した幕府や地元尾張や美濃ではなく薩摩藩・・・・はい、鹿児島のあの薩摩藩です。

大事な事なので〜〜〜。(省略)

工事監督を務めた薩摩藩家老、平田靭負は大阪で資金集めに奔走したそうです。

おそらく学校の遠足でしょう、同じ黄色い帽子を被った沢山の子供たちが遊具や芝生で遊んでいます。

今でも治水工事に関する授業があるのか聞いてみたいのですが、流石に出来ません。(笑)

ですがおそらく授業はあるのでしょう、そうでなければここを遠足の行き先に選ぶ理由がありませんからねぇ。

宝暦治水工事は社会の授業で学びました。

遠足の記憶はほとんどありませんが、元々歴史が好きだったワタクシは木曽三川の治水工事や平田靭負の名を大人になった今でも覚えています。

平田靭負は公式には病死になっているとの事ですが、多くの死者を出した責任をとって自害したという説があるとなっています。

ワタクシは小学校の授業で自害したと習いましたので、今回勉強し直して自害が「説」となっている事に驚きました。

今は授業でどう習うのでしょうねぇ。

習った当時、子供ながらに感謝と困惑の念が湧いたのを覚えています。

そしてこの記事を書きながら、また同じ気持ちになりました。

平田靭負ですが工期に長男が病死しています・・・・享年三十二歳、もうかける言葉も見つからない。

旦那が理不尽な出張に出て自殺して帰ってこず、その間に息子まで亡くした国元の奥さんは・・・・本当にかける言葉も見つかりません。

薩摩藩もやるとなれば治水の知識や技術に長けた人員を派遣した事でしょう、ですが見ず知らずの土地・・・・しかも木曽三川という全国的に見ても特殊な地形です。

見試し工事になってしまっても仕方がないでしょう。

鹿児島の人にいきなり工事しろという事自体がもうめちゃくちゃなのです。

治水神社

木曽三川公園の隣には、亡くなった薩摩藩士を祀った治水神社があります。

裏から入る形になるので、一度鳥居まで進みますね。

社標というより石碑のようですね。

隣には揖斐川が流れています。

手水舎にはたっぷりの水・・・・有り難いです、本日も暑い!

此方は伊勢湾台風の被害者を祀ったお社です。

どうぞ、安らかに・・・・。

社務所は宝暦治水史蹟保存会も兼ねている様です。

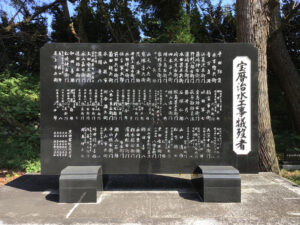

宝暦治水工事犠牲者の名前が刻まれています。

皆さん、ありがとうございました。

どうぞ、安らかに・・・・。

本殿前の門には島津氏の家紋が祀ってあります。

門の下に・・・・これはさざれ石でしょうか?

水害から皆をお守りください・・・・。

お賽銭箱にも島津氏の家紋。

本殿脇に薩摩藩士の像。

その横に臨時の手水舎、センサーで水が流れます。

木曽三川公園は神社の北側にあります。

そして鳥居のある南側に続くのは堤防上の狭い道路のみ、歩道も駐車場もありません。

参拝客は必然的に北側から、つまり神社の裏側から入る事になります。

それで本殿前に仮の手水舎があるのでしょうが・・・・こういうものはあまり見かけません。

沢山の人に参拝して欲しい、宝暦治水工事や祀られている犠牲者の事を知って欲しい、ワタクシにはそんな神社の心意気の様に感じられます。

奥には朱色の橋があります。

「隼人橋」当然「薩摩隼人」からとった名前でしょう。

!?

えーっと、まさかあの船はかつて喫茶店だったのでしょうか??(笑)

奥には亡くなった薩摩藩士の遺徳を讃える義士堂、中には木彫りの観音菩薩像が収められているそうです。

感謝と鎮魂の為の神仏習合・・・・神社やお堂を建てた地元民の気持ちが感じられます。

千本松原

治水神社からずっと延びている堤・・・・千本松原と言います。

びっしりと松が植ったこの堤は、宝暦治水工事の折に長良川と揖斐川の分離の為に築かれました。

とても長いです、そして地図ではどこまでが千本松原なのか分かりません。

この千本松原上に宝暦治水碑という記念碑がある様なので、そこまで歩いてみたいと思います。

向かって左側に揖斐川を見ながら歩く事が出来ます。

石が敷かれた道はビンディングシューズでは歩きにくい・・・・本日は替えのシューズを持ってきていません。

おっ、これは彼岸花!

陽の光をたっぷり浴びて・・・・綺麗ですね。

彼岸花は道の両脇にポツポツと、自然・・・・ではなく植えられたものではないでしょうか?

鉄塔が河川の中に建っています、何だか新鮮な景色です。

あぁ、結構な距離を歩きました・・・・到着です。

坂を上がった向こうに見えるのは長良川です。

そして彼方が宝暦治水碑・・・・あまり訪れる人がいないのでしょう、残念ながら少々荒れていますね。

難事業だった事でしょう・・・・本当にお疲れ様でした。

そして、ありがとうございました。

「その時アヒルが動いた」本日のその時です

嫌がらせです、これはひどい嫌がらせです!

当時、既に66万両の借入金があり財政が厳しい薩摩藩は幕府の命に激しく反発、戦争も辞さないとの強硬論まで出たそうです。

令和現在のワタクシ達が持つ「日本人」というアイデンティティーは明治時代に獲得したものです。

江戸時代では「薩摩人」「長州人」という括り止まりが一般的でした。

つまり縁もゆかりもない「他国」の治水工事を強制された訳です。

しかも経費は自前で用意するという・・・・本当にひどい嫌がらせです。

今のワタクシ達が抱く違和感など比べ物にならない程の出来事だった事でしょう。

現代のワタクシ達が持てるであろう日本という国の為とか、同じ日本の困っている人を助ける為という様な使命感は・・・・江戸時代にはなかなか持ち難かった事でしょう。

冒頭で紹介しました二通りの呼び名「宝暦治水工事」と「宝暦治水事件」・・・・薩摩側からすれば間違いなく「事件」ですね。

徳川幕府は参勤交代など、外様大名の勢力減退政策を積極的に行なっています。

跡取りがいない、お家騒動、武家諸法度違反などの隙を見せれば改易、減封、お家断絶などの厳しい処罰が下ります。

福島正則などが良い例でしょう。

こういう見方をすると、江戸時代とはなかなか息苦しい時代だったのかもしれませんね。

そして徳川幕府は特に長州藩毛利氏と薩摩藩島津氏を警戒していたそうです。

関ヶ原で敗北側に属していたとはいえ毛利は関ヶ原の合戦に直接参戦していませんし、島津も島津義弘の一部隊が参戦したに過ぎず戦力を温存しています。

戦後処理を誤れば徹底抗戦となってしまう以上、徳川としても厳しい対応を取れませんでした。

結果両氏は大きな勢力を保持したまま江戸時代を迎えました。

そしてこの両氏両藩が300年後の倒幕の主力となるのは皮肉ですよね。

・・・・が、大きな勢力を保持していたから倒幕の主力になったのでしょうか?

こういう勢力を削る為の度重なる嫌がらせが怨念として残っていたのではないでしょうか?

よく聞きませんか、「最近良い事がない、嫌な事ばかり」・・・・人間ポジティブなことよりネガティブなことの方が記憶に残るものです。

この怨念、ネガティブな感情を代々教育という形で受け継いでいたとしたら?

嫌がらせに対する恨みが積もっていた、教育という形で増大化していたというのも倒幕の原動力になったのではないかと考えています。

歴史で習うような近代化の為、外国勢力から日本を守る為、決してそんな綺麗事だけではなかったと思いますよ。

如何でしょうか?

薩摩藩にとっては「事件」であり大きな遺恨を残す事になった「宝暦治水工事」ですが、この地域に住むワタクシ達はとても感謝しています。

治水神社とその境内にある義士堂や仮手水舎、千本松原の彼岸花、そして小学校の教育・・・・。

この治水工事の歴史が縁で1963年に岐阜県大垣市と鹿児島県鹿児島市がフレンドリーシティ提携、2011年に災害時相互応援協定を締結、また1970年に岐阜県海津市と鹿児島県霧島市が友好提携を結んでいます。

鹿児島では「宝暦治水工事」に関する授業があるのでしょうか?

あるならどの様な内容なのでしょう?

非常に興味があります。

さて、そんな多くの犠牲者を出して成した難事業、現代にも多くのものを残してくれた宝暦治水工事ですが・・・・。

残念ながらこれをもってしても、木曽三川の水害が無くなることはありませんでした。

次回に続く?