愛知県の大仏 愛知県西尾市

皆さん、お疲れ様です。

アヒルノヒカリでございます。

愛知県内にある大仏をのんびり追いかけ始めてまして、本日は五体目の大仏に会いに行きます。

・・・・本当にのんびりですよね、その気になれば一ヶ月で終わるんですけどね。

ワタクシのリサーチによると愛知県には大仏が計八体ある様です。

他県に比べると多いのではないかと思います・・・・何か理由があるのでしょうか?

さて、本日目指すのは愛知県西尾市の常福寺にある「刈宿の大仏」です。

アヒルノヒカリ、西尾市へ

ワタクシ、アヒルノヒカリは西尾市には行った事がありません。

ですから行きは判りやすい道で行こうと、まずは国道1号線を走ります。

ワタクシ・・・・正直、国道1号線を走るのは好きではありません。

道幅が狭く交通量が多い、特に大型車が多いです。

景色も工場などが多く残念ながら面白くありません。

今回は未知の区画を走るという事で、もしかしたらと期待しましたが・・・・同じでした。(苦笑)

ですが途中、こんな道を見つけましたよ。

「衣浦豊田道路」

入り口にお地蔵様・・・・良いですねぇ。

逆光で見難いです、すみません。

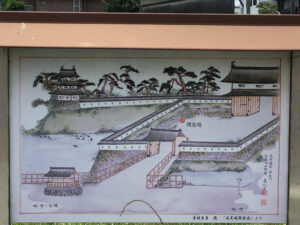

安藤広重の「東海道五十三次 池鯉鮒 首夏馬市」とあります。

曰く、当地は古くから馬市が盛んで江戸時代には刈谷藩が馬市番所を設けて馬市を管理したそうです。

ここは刈谷市・・・・安藤広重のこの浮世絵はこの辺りの描いたものという事ですね。

覆い茂る松の木が心地良いです。

木陰で旅人が休める様に植えたわけですよね。

400m程の並木道ですが、偶然良い場所を見つけられて良かったです。

そしてちょうどこの並木道辺りで国道1号線にさようなら、西尾市を目指してひたすら南進します。

鉄道を乗り越えて南進するアヒルノヒカリ。

この辺りから西尾市までビシッと伸びる大きな道がありません。

いや、あるにはある・・・・国道23号線があるのですがこれは自動車専用道路になっています。

というわけで、国道23号線沿いを走りますが・・・・走りにくいですねぇ。

インターがあると向こう側に渡れなかったりと、トリッキーな道のりです。

やっと道が落ち着くと周りは田んぼになっていましたよ。

ちょうど田植えをやっていました。

ワタクシ、田園風景を見るのが好きです。

・・・・で。

いつの間にか西尾市内に入っていました。

看板あったかなぁ?

替わりに交番の看板をパシャ、愛知県西尾市警察署と書かれています。

というわけで西尾市に到着です。

西尾市歴史公園 西尾城跡

折角なので大仏以外の場所にも訪れてみましょう。

目指すは西尾城跡です。

笑笑。

なんかスターリンっぽいですね、怒られますかね。

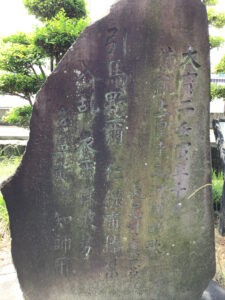

西尾城の大手門がこのあたりにあったそうです。

あったそうですが・・・・全然ピンとこない”現在地”ですね。(笑)

この通りには古い家屋が立っています。

のんびり走って西尾市歴史公園に到着です。

さあ、ゆっくり散策しながら西尾城跡を見に行きましょう。

綺麗な日本庭園ですね、奥にある旧近衛邸では西尾の抹茶が飲めるそうですよ。

あちらが旧近衛邸・・・・とはいえ、ベタベタのグチャグチャで抹茶を飲むわけにもいきませんがねぇ。(笑)

此方の時計台には・・・・。

西尾市の歌が流れるボタンが・・・・流石に恥ずかしいので押しませんでした。(笑)

堀と・・・・。

石垣、どちらも小ぶりです・・・・だがそれが良い!

不思議な形をした大木ですね。

おっ、神社がありますよ。

此方は西尾神社です。

祭神は殉国の英霊六百四十余柱、太平洋戦争で亡くなった軍人を祀った神社なのですね。

どうか、安らかに・・・・。

此方は御劔八幡宮です。

元は松山という所にあったそうです。

承久の乱で武功を挙げた足利義氏がこの地に城を築く際に城内鎮護の神として移されたとの事で、その際源氏相伝の宝剣である髭切丸を奉納し、それで御劔八幡宮と呼ばれる様になったそうです。

赤い狛犬とは珍しいですね。

髭切の太刀はワタクシも知っています。

もし本当にこの地に源氏の宝剣があるなら、愛知県民としてとても嬉しい事です。

隣には神明社があります。

さて、それでは西尾城を見に行きましょう。

壁には狭間が空いています。

内側は広く、そして外側は狭く・・・・防衛側の射角を広げ攻撃側からは狙い難い造りになっています。

シンプルですが、よく考えられた防御施設ですよね。

おおぉぉ・・・・この天守閣は登っても良い様ですよ、これは嬉しいです。

城内にも狭間があります。

高い位置から狙えるよう下向きになっています。

さあ、登りましょう!

過去に訪れた犬山城の様に完全に戦闘用の施設ですね。

見てみたらなんと訪れたのは2020年、2年も前か・・・・マジデスカ!?(驚)

城の窓からパシャ。

立派な木造の城ですねぇ、名古屋城の木造化はどうなっているのでしょうねぇ。(泣)

ありがとうございました。

おやワタクシ、どうやら裏口から入ってしまった様です。

西尾城は上記のように1221年に起こった承久の乱の戦功でこの地に進出した足利義氏によって築城されたと伝えられています。

義氏の子孫は「吉良」を名乗りこの地を拠点にしたそうで、江戸時代には大給松平氏6万石の城下町として栄えたそうです。

常福寺「刈宿の大仏」

大好きな寄り道を堪能したところで、本命の大仏を見に行きましょう。

ここまでの道のりとは打って変わって、とても走りやすい道を一気に南進します。

ノリノリでロードバイクを転がすアヒルノヒカリの目の前に現れたのは・・・・。

うおおぉぉ、きたぁぁぁっ!!

此方が常福寺の「刈宿の大仏」です。

「吉良西國第十三番 海岸弘法第五十五番 礼所」

「吉良」の字が出てきましたね。

正福寺と大仏さん・・・・おおぼとけと読むそうです。

常福寺の宗派は浄土宗、創立は995〜9年といわれ夕田源氏満仲公の一子である源満国がこの地を訪れ、仮の宿と称し亡母の菩提のために創立したと言われているそうです。

後に正福寺は火災等で二度再建されたそうで大仏が建てられたのは昭和三年、鉄筋コンクリート製で露座から高さが約7m、全高が約14mになっているそうです。

大仏内部は空洞で、阿弥陀如来像が祭られています。

大仏建立当時は寺に山門が無かったのでその代わりに南西の角に、また漁師の安全を祈願し海の方角に向けて建てられたとも言われているそうです。

現在は人類に幸福と健康良縁にご利益があると言われています。

地元の人々に「刈宿の大仏さん」と呼ばれ親しまれているとの事です。

背中も立派ですね。

「刈宿」とは寺を建立した源満国の「仮の宿と称し」からきているのでしょうか?

それに関する記述は見つかりませんでした。

境内には沢山のお地蔵様が並んでいます。

刈宿の大仏さんは胎内に入る事が出来る珍しい大仏でもあります。

早速入ってみましょう!

コロナと戦争が早く収まりますように・・・・。

・・・・。

えーっと・・・・なんか脇に階段があるのですが、これは登っても良いのでしょうか?

登っても・・・・良いのでしょうか??(困惑)

ここは!?

とても幻想的な空間です。

えーっと・・・・ここは写真を撮っても良いのでしょうか?

写真を・・・・撮っても良いのでしょうか??(困惑)

一番奥の像が阿弥陀如来像なのでしょうか?

それとも全て阿弥陀如来像なのでしょうか?

ワタクシには分かりません。

上から陽の光が刺すように造られています。

壁の絵もとても綺麗です。

人類の幸福と健康良縁にご利益があるならばっ!

・・・・どうか、コロナと戦争が早く収まって世界が落ち着きますように。

よろしくお願いいたします。

大仏から出て少し境内を歩くと門らしきものを見つけました。

大仏建立当時は無かった山門でしょうか?

だとしたら山門の代わりも兼ねて建立された大仏の後に作られた訳で、それで目立たない場所になってしまったという事なのでしょうか?

ありがとうございました。

アヒルノヒカリ、海へ

折角ここまで来たのだから、大仏さんの向いた先にある海に行ってみましょう。

Googleマップで見る限り海沿いを走れそうなのですが・・・・どうでしょうね。(笑)

道はほぼ一直線、道幅もそれなりにあり交通量も少なく、そして起伏の無い走り易い道です。

難なく到着・・・・。

はっ、フェリー乗り場!

つい先日、離島に行ったアヒルノヒカリは即座に反応しましたよ。

行き先は・・・・佐久島、此方の島にも是非とも行ってみたいですね。

付近には朝市広場。

そして海産物とお土産売り場があります。

先日訪れた知多半島にもこういった施設がありますので、名古屋からは距離が近く交通アクセスが容易なこともあって知多半島に訪れることが多いです。

此方にもこういった場所があることを、本日初めて知りました。

特にフェリー乗り場と佐久島、その存在を知る事が出来て良かったです!

それでは海沿いを走りに行きましょう。

心地よい潮風・・・・やはり海沿いを走るのは気持ちが良いです。

おっと、こんな所にお地蔵様がっ!

そして風力発電と太陽光発電・・・・自然の力を使って全力で発電中です。

小さ目だからでしょうか、こういう場所でよく聞く「ふぉんふぉん」というプロペラの回転音は聞こえません。

どこまで行けるのでしょう?

海岸に等間隔である・・・・。

これは何でしょうねぇ?

堤防ではないのでしょうが、見当もつきません。

またまたお地蔵様が・・・・。

「十八番 長谷寺」・・・・はっ!!

大仏があった常福寺の石碑を思い出しました。

「吉良西國第十三番 海岸弘法第五十五番 礼所」

もしかすると海岸弘法第五十五番とはこれの事ではないでしょうか?

帰宅後調べました。

この辺り一帯には吉良西國三十三カ所、三河海岸大師霊場八十八カ所という弘法大師霊場があるそうです。

現在ではどうやら忘れられつつある霊場なのだそうで、三河海岸大師霊場についてはある程度情報を見つける事ができましたが、吉良西國三十三カ所についてはあまり情報がありません。

ただ、三河海岸大師霊場の十八番目は長谷寺ではありません。

情報が無いので吉良西國三十三カ所の十八番目が長谷寺なのかどうかも分かりません。

仮に吉良西國三十三カ所の十八番目が長谷寺だったとして、この海岸沿いに三十三体ものお地蔵様が並んでいるのかどうかも分かりません。

この海岸沿いには他にもお地蔵様が並んでいましたが、幾つかは砕けていました・・・・それがとても悲しかったです。

よく見聞きしますが、弘法大師霊場って全国にどれだけあるのでしょうか?

とんでもない数がありそうですね。

ここで海とはお別れ、道はそのまま川沿いに伸びています。

少し長くなってしまいました。

タイトルを大仏にしたのだから大仏についてのみ書けば読み易い記事になるとは思うのですが、良いものを沢山見たので如何しても纏まりの無い記事になってしまいます。

文章を書くというのは本当に難しいですね。

矢作川を渡って西尾市ともお別れです。

ありがとうございました。

さて愛知県の大仏ですが、ワタクシの手持ちの情報ではあと三体です。

愛知県の大仏シリーズ、最終回まであと三体?